氢能和燃料电池技术的组合是世界能源和动力转型的重大战略方向,是有效应对全球能源短缺和降低环境污染的重要战略举措。氢燃料电池既可作为船舶的推进动力,又可用作船舶电源,适用于渡船、供给船、巡逻船、货运船和观光船等船舶。相比于其它能源方案,氢燃料电池具有高效、无污染、噪音低等特点,将成为继内燃机之后的优选动力源之一。

目前,欧盟、日本和美国等发达国家和地区已经掌握了与氢能和燃料电池相关的核心技术,开始实施包括氢动力船舶在内的多项示范项目,抢先推进氢动力船舶制造的产业化与商业化。

· 全球氢动力船舶进展

欧盟

欧盟最早实施氢能源战略部署,由各国政府推动氢动力船舶用燃料电池技术研发及示范,抢先占据全球产业链技术制高点。《欧盟氢能战略》正式发布,覆盖制氢、储氢和运氢全产业链,以及现有天然气基础设施、碳捕获和封存技术,总投资超过4500亿欧元。在氢动力船舶技术开发方面,欧盟将燃料电池和储能技术作为战略高新技术,通过多个投资项目促进相关终端应用。在氢动力船舶配套建设方面,欧盟计划2030年建成开放的氢市场,满足氢动力船舶对港口、码头、加氢站网络和大型储氢设备的需求。此外,德国、挪威和法国政府还大力推动建立能源仿真实验室,并在能源基金框架下加大对氢能技术与基建的补贴。

日本

日本积极开展产业协同,着力于大型远洋氢动力船舶及发动机研发,整体构建氢动力船舶全产业链式发展。川崎重工、洋马动力和日本发动机公司联合成立HyEng公司,致力于开发船用氢动力发动机系统,为氢燃料供应系统制定国际标准和规则,以及维护和运营氢燃料发动机示范设施等。为推动氢能源社会化应用,川崎重工、日本岩谷材料等公司共同组建“零碳氢能源供应链技术研究协会(HYSTRA)”,开展氢能源应用、液氢运输存储等技术研发,完成了液化氢“制造-运输-卸载-存储”的全产业链实证实验,预计将在2030年达成氢能源供应链商业化目标。

美国

氢及氢基燃料是航运行业碳减排及脱碳的良好解决方案,其应用范围将随着燃料应用技术的成熟、配套设施的完善而逐步扩大。氢动力船舶通常用于湖泊、内河、近海等场景,以客船、渡船、内河货船、拖轮等类型为主;海上工程船、海上滚装船、超级游艇等大型氢动力船舶研制是当前的国际趋势,潜艇采用氢燃料电池动力系统同样具有良好前景。

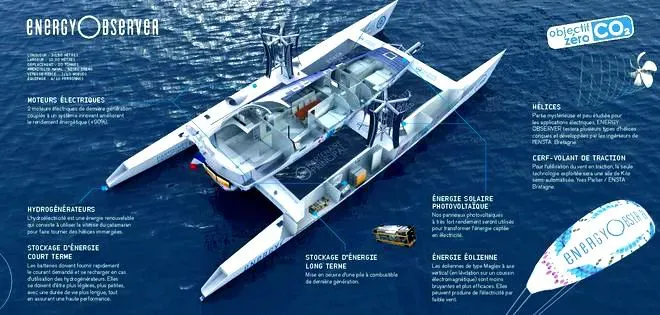

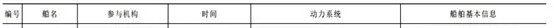

在现阶段,氢燃料电池适用于多种内河船舶,可作为小型船舶的主动力,也可作为大型船舶的辅助动力;以质子交换膜燃料电池(PEMFC)类型为主,功率等级相比传统柴油机动力有较大差距。发达国家已成功研制不同类型氢动力船舶并取得示范应用效果,如德国“Alsterwasser”游船、日本燃料电池渔船、法国“Energy Observer”游艇、美国“Water-Go-Round”渡船、韩国“Gold Green Hygen”氢动力旅游船等;后续将深化研究与应用,如挪威“Ulstein SX190”海上工程船、“Topeka”滚装船,意大利“ZEUS”试验船等(见下图)。

氢燃料电池功率技术不断发展,船用高集成、大功率氢燃料技术仍有待突破

目前,氢动力船舶用燃料电池的单组功率为百千瓦级,装船使用时通常采用多组燃料电池级联而成,如“Alsterwasser”游船配备了2组48 kW PEMFC、214型潜艇配备了2组120 kW PEMFC,国内“绿色珠江号”内河货船拟配备4组135 kW PEMFC。兆瓦级燃料电池系统作为未来重点发展方向,是实现燃料电池在船舶上广泛应用的基础;“Topeka”滚装船、“Ulstein SX190”海上工程船采用的燃料电池系统功率分别为3MW、2MW;巴拉德动力系统公司研制了200kW船用燃料电池模块,最多可6组使用,即燃料电池系统功率可扩展至1.2 MW。

船舶燃料电池系统通常配备一定容量的蓄电池来对燃料电池输出功率进行“削峰填谷”,如“Alsterwasser”游船配置了201.6kW·h蓄电池,“Water-Go-Round”渡船搭载了100kW·h蓄电池,荷兰“AQUA”概念游艇的蓄电池容量达到1.5MW·h。可根据船舶功率需求,结合燃料电池和蓄电池供能特征,构建匹配的系统模型以优化蓄电池配置。

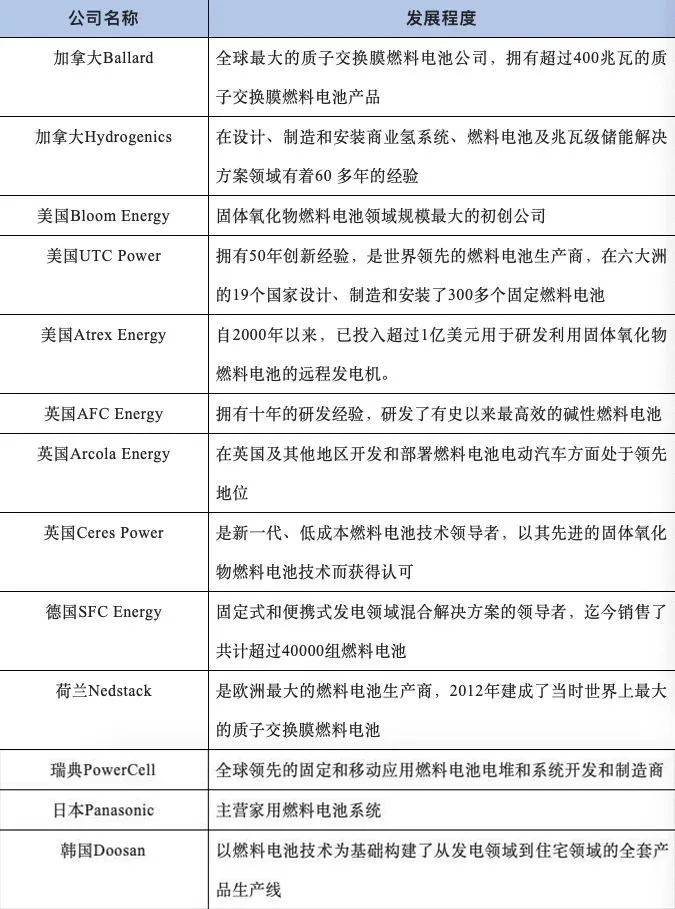

基于对氢能及燃料电池技术的长期规划布局,加拿大巴拉德、瑞典PowerCell、日本松下、韩国斗山等国外知名公司均研发出燃料电池产品,并在船用大功率燃料电池系统研发以及应用推广方面处于领先地位。其中,加拿大巴拉德是全球质子交换膜燃料电池龙头企业。该公司掌握了燃料电池系统、膜电极、双极板等核心技术,其燃料电池产品已广泛应用于氢燃料电池车领域。

近年来,巴拉德开始布局卡车、火车和海运等中重型动力市场,燃料电池产品不断推陈出新。近年,巴拉德推出大功率船用氢燃料电池系统。该系统由200千瓦的基本电池系统模块组成,这些模块可以连接成更大功率的电池系统模块组,满足船舶大功率应用需求。

瑞典PowerCell是全球领先的固定和移动式燃料电池电堆和系统开发制造商。该公司的燃料电池电堆系统紧凑且采用模块化设计,在目前燃料电池车市场拥有较高的竞争力。近年,PowerCell公司推出一款专为船舶设计的氢燃料电池模块系系统。该系统中每个模块的功率为200千瓦,可以通过并联方式实现兆瓦级的功率。除此之外,日本松下、韩国斗山也正在开展大功率船用氢燃料电池项目。

总体来看,目前船用氢燃料电池功率不高,对于万吨级船舶,其动力功率需求为兆瓦级别,比车用系统千瓦级别需求高很多。在目前单个电池功率有限情况下,需要大量电池单体,考虑到船上空间有限,船用高紧凑型大功率氢燃料电池系统集成技术仍有待突破。

国外知名燃料电池公司

欧美日韩已实现氢燃料电池在小型船舶上的示范推广,但尚无大型远洋船舶的示范案例

目前,法国、德国、比利时、日本、韩国等国家已实现船用氢燃料电池系统试点及应用,推出多款氢燃料电池船舶,比较有代表性的是法国“Energy Observer”号、德国“Alsterwasser”号、比利时“Hydroville”号。目前推出的氢燃料电池船舶多数为客船,燃料电池技术在远洋运输船舶或其他大型船舶上的示范应用几乎没有。这是因为目前的燃料电池技术还尚未达到大型远洋船舶对电池输出功率、续航里程以及使用寿命的要求。综上可以看出,目前氢燃料电池船舶尚处于初期发展阶段,距离大规模、大范围应用于船舶领域仍有很长的路要走。但不可否认的是,这些已建成的氢燃料电池船舶将为后续氢燃料电池船舶的发展奠定良好基础。

国外已经建成氢燃料电池船舶

· 全球绿色动力船舶最新案例

6.5亿补贴!挪威绿色航运出新招,氢氨动力船舶成最大赢家

挪威政府近期推出总金额高达约9.18亿挪威克朗(约合人民币6.5亿元)的重大资助计划,旨在推动海运业向低碳化转型。这笔资金将重点支持氢能、氨能等清洁燃料船舶的研发建造,以及配套港口设施的绿色升级,标志着北欧国家在可持续航运发展方面迈出实质性步伐。

本轮资助中,挪威气候与环境部下属资助机构Enova宣布将支持四艘氢动力船舶与两艘氨动力船舶的研发建造。其中氢能项目共获得约5.1亿挪威克朗(约合人民币3.6亿元)的资助,氨能项目则获得2.53亿挪威克朗(约合人民币1.8亿元)的资助。

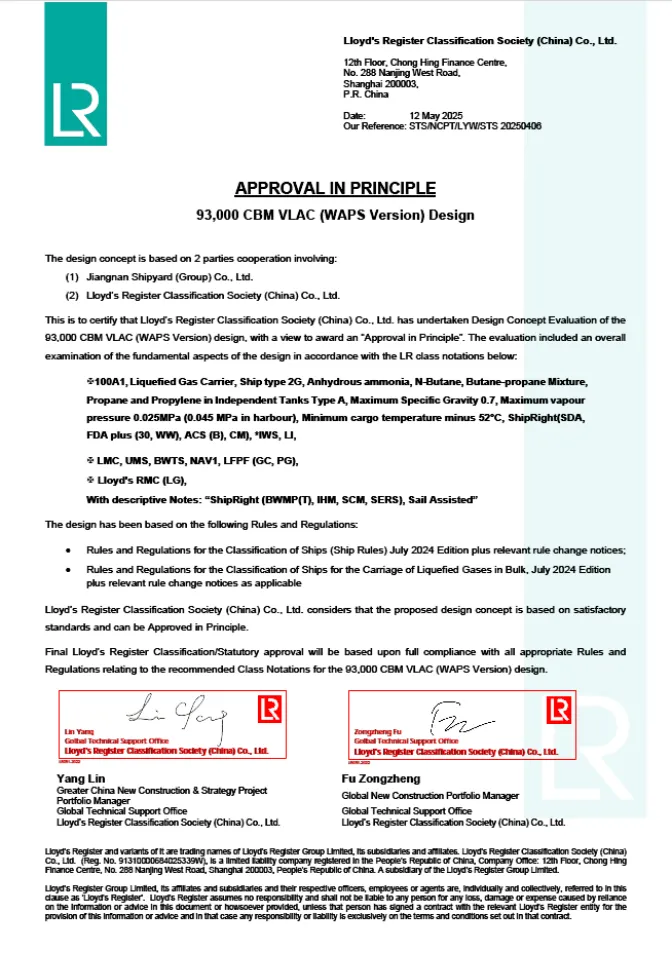

全球首例!液氨运输船转子风筒技术获认证 年减排超千吨

中船集团江南造船自主研发的93000立方米超大型液氨运输船(VLAC)转子风筒节能方案,近日获英国劳氏船级社(LR)原则性认可(AIP),成为全球首例该技术在液氨运输船上的商业化应用。

该双固定式转子风筒方案可满足船舶空高要求并优化盲区视线,预计降低主机能耗近4%,单船年减排二氧化碳超1000吨。

全球首艘!太阳能混动内河货轮投运

荷兰Wattlab与德国HGK航运公司近日投运全球首艘太阳能混合动力内河货船"Blue Marlin"。该船开创性地将192块光伏板(峰值功率35kW)同时用于生活用电与高压推进系统,成为全球首艘实现光伏直驱推进的内河货轮。

其智能能源管理系统协同4台柴油机实现电力"削峰",避免高负荷时启动备用机组,显著削减油耗与排放。在轻载顺流条件下,该船甚至可实现全太阳能航行。相较于2024年创纪录的太阳能货轮"Helios"(仅支持低压生活用电),"Blue Marlin"标志着混合动力船舶技术的重大突破。

液碳运输颠覆!全球首条干冰固碳运输链启动 成本直降60%

丹麦DecarbonICE公司开创性采用干冰颗粒(固态CO?)构建完整碳运输链,其成本仅为液态CO?运输的1/20。近日,该公司通过标准集装箱成功完成丹麦至冰岛海运测试:20吨干冰在-78.5℃常压环境下运输,日升华损耗仅0.3%,全程无需加压冷藏设备。

该技术实现卡车、船舶、铁路多式联运无缝衔接,集装箱可混装运输且无需安全隔离区。虽然干冰制备需额外成本,但综合运输成本较液态CO?船降低60%。目前公司正推进首个商业化项目——运输生物质电厂捕获的二氧化碳。

全球四大海事协会合建电气化联盟 剑指船舶零排放

四大国际海事组织——国际电动船舶协会(IEMA)、零排放船舶技术协会(ZESTA)、海事电池论坛(MBF)及欧洲岸电协会(EOPSA)联合发起“全球海事电气化联盟(GAME)”,旨在加速内河、近海及商用船舶电气化进程。该联盟覆盖全球超250家机构,将通过协同研究、政策倡导及产业合作推进零排放解决方案。

联盟主席强调:“船舶电气化已具备成熟技术,是当前最直接的可扩展减排路径”。针对政策分散及基建缺口等痛点,联盟将率先在北美、欧洲、印度等战略区域发布联合白皮书并深化合作。欧洲岸电协会主席指出:“岸电供应是最直接的脱碳工具,电气化转型已是可操作的现实”。

文章来源:中氢博创与海丝港口合作论坛

东方嘉恒展览(北京)有限公司

展会联系:

杜新颖:13683596006

崔国华:13520932017

商 晓:13269086576

媒体合作:13161961080

邮编:100021

电话:+86 10 8731 3532

传真:+86 10 8731 0977

网址:www.enginechina.com.cn